子どもや女性に多い共感覚(きょうかんかく)って知ってる? 文字に色が見える、数字に高さを感じる人々の話

「共感覚(きょうかんかく)」を知っていますか?

共感覚とは、複数の感覚が連動する珍しい現象のこと。たいていは文字や数字に色が伴って見える

共感覚の持ち主はレアですが、実際に存在します。

私自身は共感覚を持っていないのですが、本記事では、私のまわりの共感覚者のお話をしようと思います。

もしかしたらあなたの身近な人も、共感覚を持っているかもしれませんよ。

共感覚な人々のお話

「間違えて別の青い色の駅に行っちゃった」

まずは共感覚を持つAさんの話から。

駅で待ち合わせをしたが、時間を大幅に過ぎても一向に現れないAさん。どうしたものかと連絡をしてみると、

「え! あ、〇〇駅の方だったか! 間違えちゃった」

「今どこ?」

「△△駅」

「すごい遠い駅にいるね! なぜそんなとこに・・」

「同じ青い色の駅だからさ〜、間違えちゃった」

聞けば、〇〇駅も△△駅も彼女にとっては同じ「青い色」の駅なんだとか。

これは電車のデザインに青が入ってるとか、車両自体が青だとかの色に引っ張られて色を感じるわけではない。

彼女の場合(おそらくほかの共感覚者も)、実在の色と共感覚で見える色は、別モノなのだ。

お兄ちゃんの色

Aさんにはお兄さんが2人。

1番上は「赤いお兄ちゃん」

2番目は「緑のお兄ちゃん」

名前の色なのか、雰囲気の色なのかは聞かなかったため詳しくはわからないが、お兄ちゃんにも色があるのだという。

人にぼんやり色が見える

お次はBちゃん。

Bちゃんは、ハッキリとではないけど人に色が見えていたらしい。

人の輪郭からぼや〜っと色が出ていて、薄く色がついている。イメージで言えば、「オーラ」が一番しっくりくるだろうか。

彼女の場合は、数字や文字も、ぼやっとなんとなく色のイメージがあった。

しかし彼女がテレビ局に就職して、2年くらい経った頃だったと思うが

「もう色とか、見えなくなっちゃった」

いわく、「仕事で左脳を使いすぎてるからかな」。

それまでは学生でおまけに美大。学生の頃は感覚が鋭くて、色以外にもBちゃんには本当にいろんなものが見えていた。

緑色の手がボールをテンテンと打っていたり、病的なまでのウソつきな人がペラペラしゃべっているところを見たら口元がプロペラみたいになってたとか(←当時はウソつきだとは知らなかったが、事件に発展し病的ウソつきだったと判明)、いろんな話を聞いた。

社会人になってからは創作からは遠く離れた仕事内容で、おまけに激務。

脳みそのどこを使って生きてるかで、共感覚ってもしかしたら衰退もしてしまうのかもしれない。そう感じた社会人になってからのBちゃんの話だった。

数字に高さが見える

聞く限り美大には共感覚者が多いように思える。

美大の子に聞くと、「数字に『高さ』が見える」人が何人も存在していたらしい。興味深いのがその『高さ』というのが全員共通してること。

私のように共感覚がない人間からしたら、もし『高さ』があるのなら数字順に高くなってくんでしょ? と思うが、そうではないらしい。

(おそらく)規則性がない高さなのだけど、「数字に高さがある」と感じる人々は

「1はこのくらいだよね、で、5はこの辺の高さだよね」「そうそう!!」

そんな風に、『 高さの程度』が共通している。不思議だ。文字に色が見える場合は、人それぞれ色が異なるのに。

『ぼくには数字が風景に見える』から知ったこと

数字に質感、動きが伴っていることもある

ここからは、本で知ったこと。

共感覚に関する本をいくつか読んだ。なかでも読みやすくて内容もおもしろかったのが、『ぼくには数字が風景に見える』という本。

作者は、作家・言語学者・教師のダニエル・タメットさん。

彼の人生が書かれた実話の本で、共感覚者はどういう風に世界が見えてるかが垣間見れる。

ただ彼の場合は、共感覚とともにサヴァン症候群と自閉症スペクトラムと、アスペルガー症候群にも該当するので、さらに多くの世界を体験できる。

ぼくの体験を、研究者たちは「共感覚」と呼んでいる。

〜中略〜

ぼくの場合はちょっと珍しい複雑なタイプで、

数字に形や色、質感、動きなどが伴っている。

具体的にどんな感じかといえば

1という数字は明るく輝く白で、懐中電灯で目を照らされたような感じ。

5は雷鳴、あるいは岩に当たって砕ける波の音。

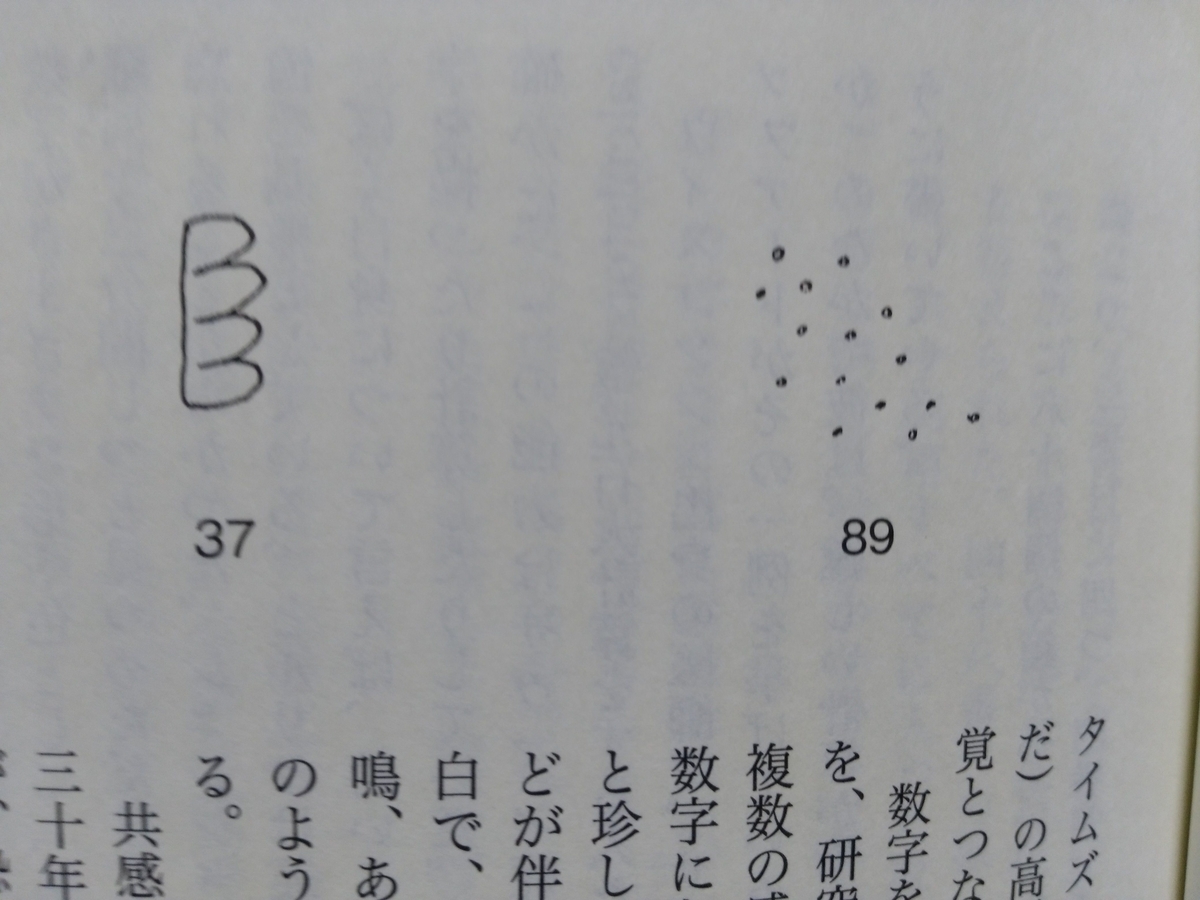

37はポリッジのようにボツボツしてるし、

89は舞い落ちる雪に見える。

彼はどんな計算も暗算ができる。

暗算の方法はといえば、共感覚がもたらす形を使って答えを視覚化するやり方で、学校で教わる方法よりもずっと簡単なんだそう。

たとえば

掛け算するときには、まったく違う形をしたふたつの形が見える。その形が変化して第三の形が現れる。それが正しい答え。瞬く間に、自然にそうなっていく。頭を使わずに計算している感じだ。

どういうことかまったくわからない。

なので本の図形を引用すると、つまりはこういうことらしい。

って見てもまったくわからない。こんな暗算の仕方があるなんて。

余談になるが、この本を読んでいると「数字」自体がものすごく不思議に思えてくる。

規則性はあるのか?

共感覚の研究者によれば

色のついた言葉はその言葉の最初の文字で決定される

らしく、どういうことかといえば

yoghurt(ヨーグルト)は黄色(yellow)

gate(門)は緑(green)

など。

著書もこれに当てはまるが、すべての言葉がこの法則に当てはまるわけじゃないらしい。

しかしこの研究は英語圏の話なので、日本語だとどうなのだろう。

大人よりも子ども、男性よりも女性に多い

共感覚は大人よりも子どもにはるかに多く見られるという。

子どもたちの、なんと3分の1から2分の1が、共感覚的な知覚体験を報告してるそう。

また、ケンブリッジ大学の研究では共感覚を持つ男女比を1:6としており、女性の方が共感覚者が多いとしている。

なぜかといえば共感覚という特性は、そのほとんどがX染色体を通じて父親から娘へと遺伝するためらしい。

言われてみれば、共感覚の話を聞いた人たちは全員女性だった。

同じ世界だけど、違う世界を見ている

いかがでしたでしょうか。

もしかしたらあなたの子どもや隣人も、共感覚的な経験をしていても不思議ではないですね。

共感覚の話を聞くと、私はうらやましくてしょうがなります。

しかし一方で、共感覚が強すぎると大変なこともあるとも聞きます。

子どもの頃だと、黒板見ると色がバーッとたくさん見えるものだから気持ち悪くなったり、テスト受けられなかったりなども聞くので単純に「いいなあ」とは言えないのかもしれないけど。

でもやっぱりカッコいい、うらやましい、という気持ちは消えない。

しかし、同じ世界を生きているつもりでも、案外違う世界を見てたりするもんなんだな、と改めて感じますね。

子どもの頃、「これ、私には赤に見えてるけど他の人はじつは緑に見えてたりして」とかよく考えてましたが、あながち全否定はできないかもしれません。

【あわせて読みたい】

人体も不思議です▼

コオロギの鳴き声で、温度がわかります▼